エコハウス紹介

高山市ってどんなところ?

高山市は岐阜県の北部に位置し、日本で最大の市域面積を有しています。その市域の92%が森林という森林都市です。豊富な森林資源と鉱物資源ゆえに江戸時代は天領として栄え、中心市街地は飛騨の小京都と呼ばれました。飛騨匠による吉島家等の重要文化財の商家を含む伝統的な屋並が美しい街です。

飛驒の匠のエコハウス

高山市エコハウスは観光名所「飛騨の里」の隣に建ちました。県産材を使って伝統的商家のように梁が架けられたリビングルームの大きな吹抜けは木の香りにあふれています。採光のために南と東に大きな窓が設けられて、明るい空間になりました。敷地の南側に迫る里山で遮られがちな日差しを多く取り込もうとする工夫です。外壁は県産材のヒノキでつくった羽目板です。「飛騨の里」の移築古民家と並んで、飛騨の景観をつくっています。

バイオマス燃料と地熱の積極的利用

暖房と給湯は県産材でつくられる木質ペレットを使います。リビングルームのペレットストーブは煙突周囲の廃熱も回収して床下に蓄熱して効率を高め、家全体を暖める試みをしています。このような蓄熱はまだまだ発展途上ですが、検証して発展させたい技術です。給湯は大型のペレットボイラーで地元資源の徹底利用を図っています。また屋根の積雪対策は寒冷地での一大関心事です。ここでは、地中熱ヒートポンプを利用した温水を軒先に回して融雪をしています。また、雨水貯留槽を設け雨水を便所の洗浄水や庭の散水に使っています。

見学・宿泊について

当エコハウスを見学・宿泊希望の方は、電話にてご連絡をお願いいたします。

ひだ高山木の家ねっと

Tel:0577-36-1215

活動の状況

平成22年4月のオープン以来、施設内の見学、研修利用、体験宿泊など、多様な利用方法を提案し、市内・市外を問わず、多くの方々にお越しいただいています。

管理団体である「飛騨高山・森のエコハウス推進協議会」の主催により、毎年9月に「エコハウスまつり」を開催しています。エコハウスを会場として、施設内の見学や最新の建築技術、住宅設備の展示など様々な催しを行い、多くの方々にお越しいただいています。また、市内住宅関連事業者間での技術・情報共有の場としても活用していただき、市内業者の施工技術の向上にも一役買っています。

平成23年度からは同協議会により「家づくりセミナー」を開催しています。住宅の新築やリフォームをご検討中の方に向け、「断熱材の選び方」、「使いやすい間取りの工夫」など、テーマごとに講習を実施しています。年間を通して8回程度実施し、市内でのエコハウス普及促進に取り組んでいます。

設計者の意図

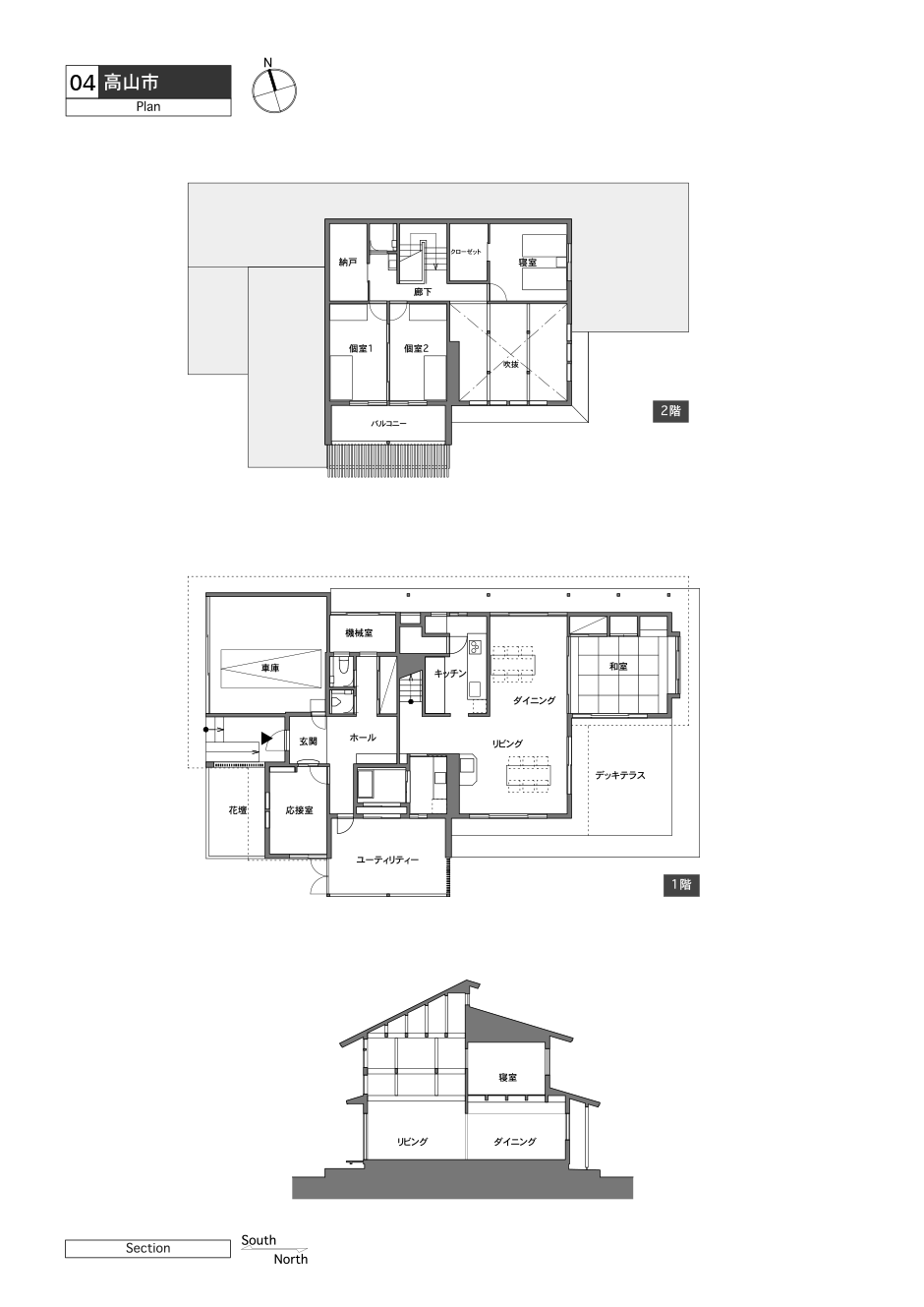

日本一とも言われる森林都市飛騨高山の豊かな自然資源である木材を最大限に活用することで、地域特性を持った低炭素自立循環型住宅「エコハウス」を創造することをコンセプトとして設計しました。当該地域は寒冷多雪地域であると共に、内陸性の気候が顕著で夏と冬および昼間と夜間の気温差が大きいといった気候特性をもっています。この地域は豊富な森林資源を利用した建築や木工が盛んであり、「飛騨の匠」と言われる伝統的な建築技術が伝承され、独特の建築文化をもっています。「平屋を思わせる様な軒高での木造2階建て」、「深い大屋根の庇と中間部に設けられた小庇」、「木格子による視界の遮蔽と通風」、「間取りの工夫による自然風の取り込み」等は、地域特性から生まれたエコハウスの原点ともいえるパッシブデザインです。現在の地球環境の変化や快適性の多様化に合わせ、伝統的な「飛騨の匠」の知恵を生かしつつ地域特性を克服した新たなエコハウスの創出を目指しました。

配置並びに平面計画をするに当たり、自立循環型住宅の設計が主たる前提条件ではありますが、住宅の快適性として敷地周辺の眺望も大切な要素と考えました。計画敷地は東、北方向に市街地の遠景や、さらに北アルプス連峰を望むことが出来ます。エコハウスとしてもっとも大切な要素である自然風および太陽光を取り込みたい南・東方向に杉木立ちの里山があることから、出来るだけその影響から遠ざけるために建物の位置を北側に配置しました。また、東西に長い形にすることにより、南北への通り抜けと太陽光を受ける屋根の配置を考慮しました。

計画敷地は市街地の西部で住宅地と森林地の境に位置し、近隣には「飛騨の里」があり遊歩道も整備された自然環境に恵まれた風致地区内に位置しています。

計画にあたっては市民に限らず観光客等も気軽に立ち寄り、体験学習もできるように配慮したものとなっています。メイン道路からの来館に対しては12台の駐車場を確保、又、東側市営駐車場からの徒歩による来場者に対しては敷地西側には遊歩道を設け、施設へのアプローチを考慮しました。

設計

- 脇本設計

- 脇本敏雄

現在営業しておりません。

建築概要

建物概要

構造・階数

木造軸組・2階建・ベタ基礎

敷地面積

1801.722㎡

建築面積

193.87㎡

延べ面積

240.83㎡

外皮面積

589.16㎡

主要な部位

屋根〜天井

鋼板0.4・アスファルトフェルト20kg・耐火野地板25・構造用合板12・フェノールフォーム断熱材50+25・吹付けフェノールフォーム40・空気層21・松化粧合板6

外壁〜内壁

檜特注縁甲板25・空気層19・フェノールフォーム40・現場発泡フェノールフォーム20・空気層70・防湿シート・ラスボード・珪藻土

床〜地盤面

ブナフローリング15・構造用合板12・床下空間448〜648・硬質ウレタンフォーム30・コンクリート150・防湿シート・砕石120

開口部

建具の構成

既製アルミサッシ

ガラスの仕様

ペアガラス

自然エネルギー

太陽光発電

2.6kW・屋根面設置

地中熱利用

地中熱HPによる融雪設備

主要な設備

バイオマス燃料

①:ペレットストーブ(11kW)/②:ペレット給湯ボイラー(30kW)

暖房方式

②のペレットストーブによる全館暖房

蓄熱 床下空間利用

ペレットストーブから吹き出す温風を床下に送風した蓄熱式全館暖房(竣工後に送風を中止)

冷房方式

なし

全般換気方式

第1種換気(全熱交換)、ペレットストーブ煙突から熱回収によりさらに給気を予熱

サーキュレーター

シーリングファン、室内循環ファン

給湯方式

②のペレットボイラーと貯湯槽150Lを組み合わせた給湯システム

環境性能

| 熱損失係数 Q値(平成11年基準値) | 2.3W/㎡K(1.9) |

|---|---|

| 夏期日射取得係数 μ値(平成11年基準値) | 0.062(0.08) |

| 外皮平均熱貫入率 UA値(平成25年基準値) | 0.69W/㎡K(0.46) |

| 冷房時の単位日射強度あたりの日射熱取得量 mC値 | 13.54W/㎡K |

| 暖房期の単位日射強度あたりの日射熱取得量 mH値 | 20.43W/㎡K |

| 実開口面積比率・開放面積比率 | 16.6%・30.6% |

| 相当隙間面積 C値 | 4.6㎠/㎡ |

| 太陽光発電パネル容量 | 2.60kW・屋根面設置 |

| 模擬居住調査による一次エネルギー消費量 | 142.0GJ/年 |

| 模擬居住調査によるCO2排出量 | 1.7ton/年 |